女子因索赔向已婚教授多次求偿,最终却因涉嫌其他违法行为被监禁。这一事件揭示了复杂的人际关系与道德困境,也引发了公众对于道德伦理和法律制度的深刻思考。女子原本为受害者,却因不当行为导致自身境遇逆转,警示人们在面对困境时应保持理智,遵守法律。

目录导读:

- 事件的起因:一段不为人知的秘密

- 变质的情感:从爱转向索要

- 初次索要:从一纸求助信到威逼

- 法律的介入:何时越界?

- 法庭审理:情感还是犯罪?

- 社会舆论:众说纷纭

- “补偿”背后的心理:恐惧与绝望

- 断裂的师生关系:何去何从?

- 法律与道德的碰撞:谁该负责?

在现代社会,师生关系本应充满理性与尊重,近日一起案例却似乎揭示了这层关系背后的复杂与暗涌——一名女子因多次向已婚教授索要补偿而被判刑,这让人不禁要问:她所追求的到底是什么呢?

事件的起因:一段不为人知的秘密

事情的起源可以追溯到几年前,当时这名女子作为研究生学习于这位已婚教授的课程,随着时间的推移,两人之间的关系逐渐发展出超过师生的情感,这段关系并没有及时得到明确的结果,而是蒙上了一层复杂的命运。

变质的情感:从爱转向索要

当这段感情未能如期发展时,女子开始频繁向教授索要“补偿”,认为自己在情感上受到的伤害应以金钱来弥补,这一请求在情感的扭曲下,逐渐演变为一种执着的追求。

初次索要:从一纸求助信到威逼

她第一次提出索要补偿时,是以一封求助信的形式,希望教授能够理解她的感受,随着时间的推移和教授的冷漠反应,女生的求助逐渐变成了威逼,以至于让两人的关系再度恶化。

法律的介入:何时越界?

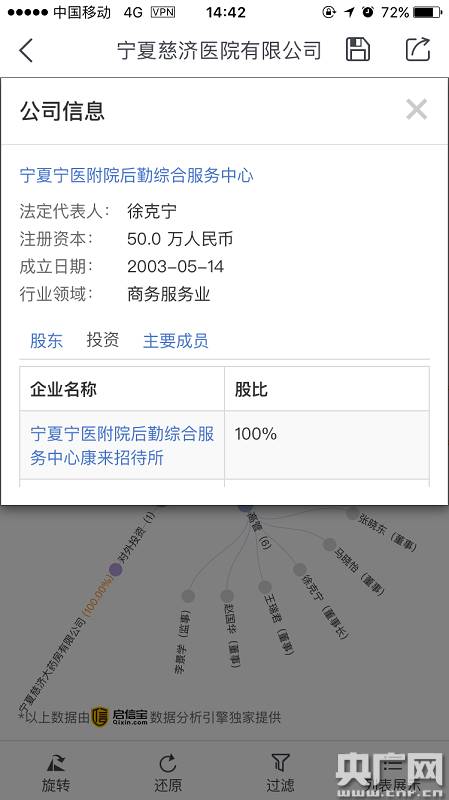

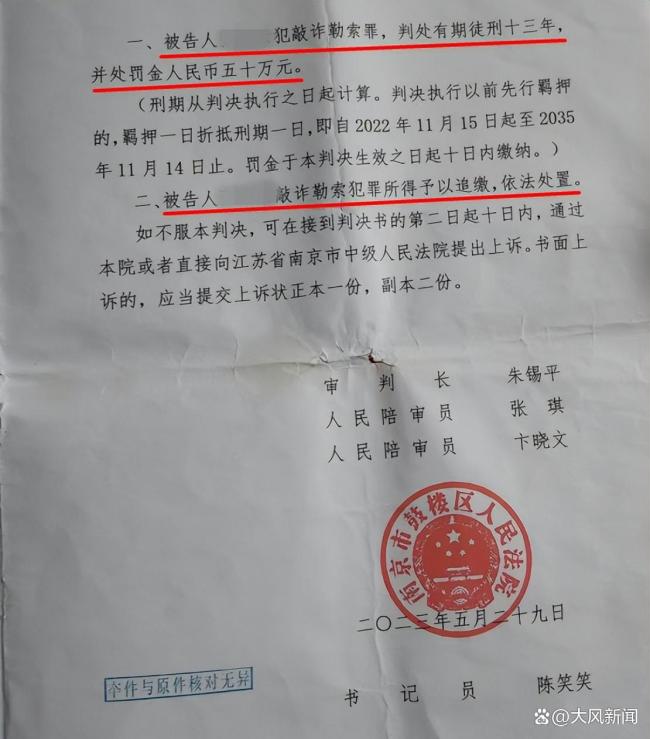

在她索要补偿的过程中,教授最终选择报警,认为对方的行为已经构成了骚扰,根据《中华人民共和国刑法》第246条,实施敲诈勒索行为者,可以被判处有期徒刑。

法庭审理:情感还是犯罪?

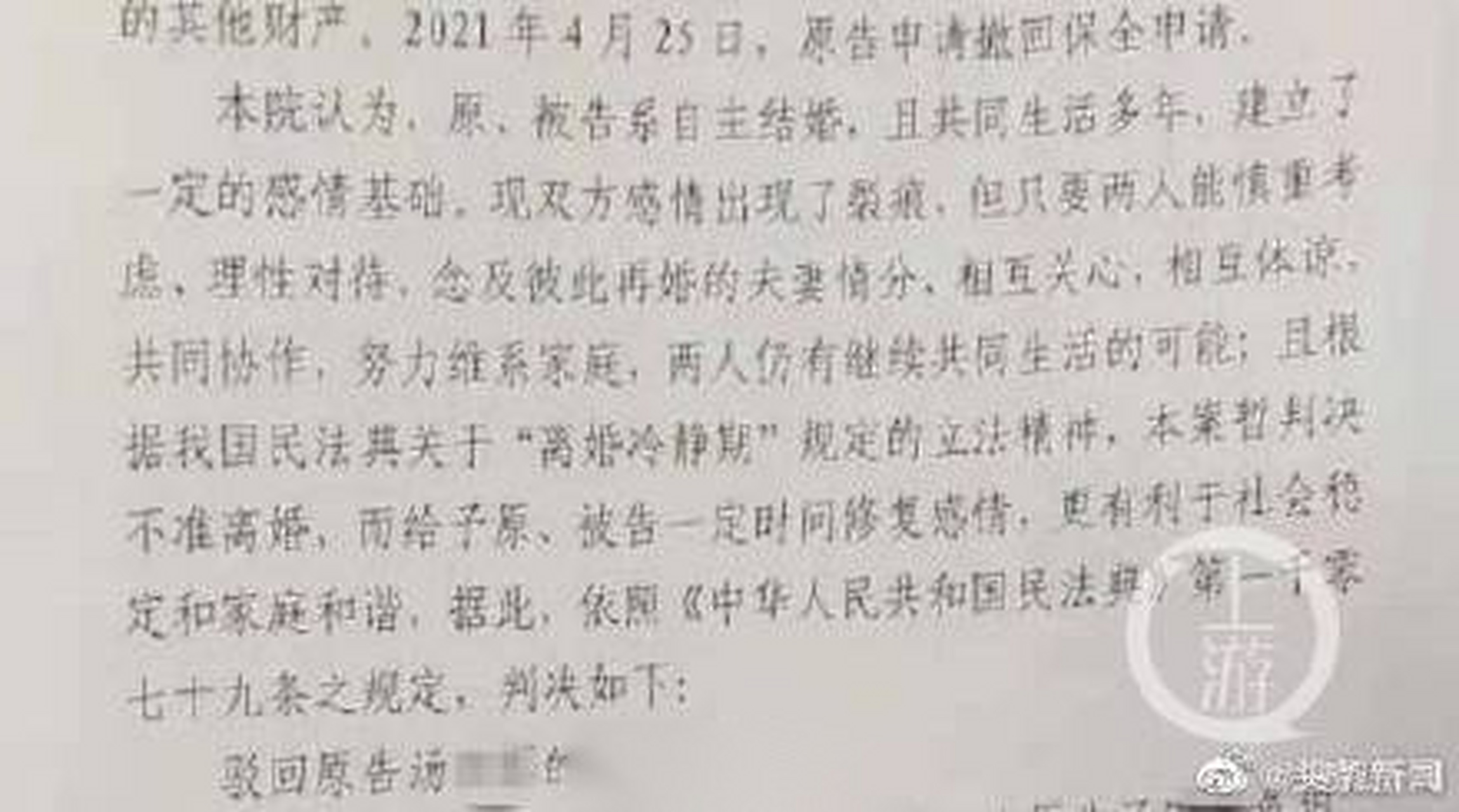

案件进入法庭,法官需要评估这是一场情感纠纷还是触犯了法律的行为,她的行动是否可以被理解为请求还是犯罪,成为了案件的关键。

社会舆论:众说纷纭

此事件引发了广泛的社会讨论,有人认为教授作为一名已婚人士,对女生的情绪应承担一定责任;也有人认为该女子的行为已经超出合理的范围,属于违法行为。

“补偿”背后的心理:恐惧与绝望

从心理角度来看,索要补偿的行为往往源自一种恐惧感和绝望感,她希望通过金钱来填补情感上的空缺,却未曾意识到,这种索要只会让自身陷入更深的困境。

断裂的师生关系:何去何从?

教育本应是帮助和指导,但如今的师生关系却因这起案件而变得更加脆弱,双方的信任感彻底破裂,让人反思如何重构更加健康的师生关系。

法律与道德的碰撞:谁该负责?

在社会法律和道德面前,员工与员工、师生与师生之间的关系承载着众多的责任,这场悲剧中的责任究竟该由谁来承担?

十一、心理辅导的重要性:预防关键

事件的背后,反映出情感心理辅导在校园中不可或缺的重要性,对情感问题进行专业干预,能够有效避免类似事件的重演。

十二、反思师生关系:以怎样的标准相处?

面对这样一起事件,社会对师生关系的标准与界限应更加明确,所有参与者需意识到相互尊重是建立良好关系的根基。

十三、结局的悲剧:谁都无法逆转

法庭判处女子有期徒刑,意图以此警示社会,在这个看似简单的案件中,却藏着无数复杂的情感和法律的拷问。

十四、社会的反思:每个人都需自省

此事件不仅是个体的悲剧,更是整个社会的反思,我们该如何在情感的纠葛中,保持理智与清醒,以避免不必要的悲剧。

十五、避免重蹈覆辙:建设健康的沟通环境

为了预防未来的悲剧,构建一个开放、包容和健康的沟通环境至关重要,只有在良好的氛围中,才能让每一个个体都感受到安全与支持。

十六、让情感与法律共生

这起事件的处理不仅是对个人行为的法律制裁,更是情感与法律如何交织的深刻探讨,我们期待社会各界共同努力,让情感在法律的保护下,取得更美好的未来。

转载请注明来自上海悟真财务咨询有限公司,本文标题:《绝望的索赔,女子向已婚教授多次求偿,竟然逆转成了她的监禁!》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号